04.11.2023

«Если долго смотреть на еврея, можно увидеть, как он выходит из Египта»

4 октября в возрасте 46 лет ушел из жизни Илья Минский – замечательный преподаватель иврита, наставник и «Морэ» для множества петербуржцев. Его сердце остановилось за три дня до трагических событий в горячо любимом им Израиле. Как знать – возможно, он что-то чувствовал? К «шлошим», 30-му дню после похорон, мы публикуем подборку воспоминаний, которыми он делился в соцсетях. Помнится, он хотел когда-нибудь их собрать вместе и, возможно, опубликовать… Вместо него эту работу проделала его ученица и близкий друг, жительница Иерусалима Хая Двора Шарон. Большое спасибо ей за это!

Это воспоминания Ильи о петербургской еврейской школе «Мигдаль Ор», о времени приближения к традиции и годах, проведенных в Израиле. Трогательные, забавные и глубокие рефлексии человека, не считающего себя религиозным, но сохранившего теплое и уважительное отношение к традиции и чувство причастности к ней.

«Мигдалер»: белые веревочки и чудо-компьютер

9 января 2021 г.

Вообще-то, ни в какую еврейскую гимназию я не хотел. Моя 397-я школа была далеко не пределом мечтаний, но она находилась в соседнем доме, а это значило, что я не опоздаю на первый урок, даже если встану в полдевятого. Кроме того, к началу 90-х я плотно подсел на компьютеры и немалую часть времени зависал по знакомству в разных НИИ с ОКБ, где имел доступ аж к IBM PC XT. Иными словами, жизнь моя не располагала к переменам.

Все началось с приходом в школу нового директора. В духе рыночной экономики он решил запустить в старших классах четыре параллели, три из которых были платными. Четвертую же предполагалось сделать неким отстойником для двоечников и нищебродов, к последним из которых относился и я. Не имея возможности оплачивать обучение и отчаявшись увидеть содействие с моей стороны, родители принялись сами подыскивать для меня новую школу. К моему удивлению, их взгляд все чаще падал на объявления от расплодившихся в те годы еврейских учебных заведений.

К своему еврейству на тот момент я относился примерно как к рудиментарному хвосту: мне оно совершенно не нравилось, но и возможности безболезненно избавиться от него я тоже не видел. Одно время бродила в моей голове мысль креститься, и я сдуру поведал ее бабушке, чем привел ее в дичайшее возмущение, заодно узнав и новое для себя слово «выкрест». Вскоре я предпринял попытку прочитать Библию в синодальном переводе, что весьма быстро охладило мой интерес к христианству: больно уж скучным и переполненным странных имен показалось мне тогда это повествование.

От первой предложенной мне еврейской школы я смог довольно легко отвертеться. Дело в том, что располагалась она, по словам нашедшего это объявление деда Исаака, в Большой хоральной синагоге, точнее – в ее подвале. Я живо представил себя сидящим на жесткой деревянной скамье за поеденной жучками партой, в кепочке, из-под которой выбивались пейсы. Все это происходило в сыром и холодном подвале давно не ремонтировавшейся синагоги. Описанные на семейном совете в самых ужасающих подробностях видения и стали моим главным контраргументом. Родители сдались почти без боя: ну кому понравится полдня сидеть в старом подвале?

Однако уже через месяц отец набрел на объявление от другой еврейской школы - гимназии со странным называнием «Мигдалер». Отвергать второе подряд предложение сходу я счел недальновидным, и согласился сходить на день открытых дверей. Двухэтажное здание на берегу Фонтанки было похоже на что угодно, только не на школу. Раздевалка скорее напоминала театральный гардероб, а в коридорах стояли кожаные диваны. Среди всего этого великолепия расхаживали бородатые дяденьки в черных костюмах и самых настоящих шляпах, из-под пиджаков же у них свисали какие-то непонятные белые веревочки. В ожидании нашей очереди к директору школы я выстроил целую гипотезу об их природе: мне они представлялись декоративными плетьми, которыми учителя ритуально наказывали нерадивых учеников. Ну а что тут поделаешь? Дань многовековой традиции!

Вскоре нас позвали. За столом в кабинете сидел еще один бородатый дяденька в костюме и шляпе. К моему удивлению, он заговорил с нами по-русски (я уж было готовился к роли переводчика, все-таки английская спецшкола). Он что-то рассказывал моему отцу, а я, будто привороженный, пялился на директорский стол. На нем стоял, вы не поверите! Самый настоящий IBM PC/AT-386 - новейший по тем временам компьютер. В тот момент из моей головы вылетели все шляпы и веревочки, я был готов даже огрести ритуальной плетью за возможность часик просидеть за этим чудесным компьютером.

- Ну а у тебя, - вырвал меня из лап кибернетических грез голос директора школы, - у тебя есть какие-нибудь вопросы?

- Да! - честно ответил я. - Это у вас IBM PC/AT?

- Это 386-ой, - сказал он так, будто это был телевизор «Горизонт», а не чудо инженерной мысли. - На втором этаже у нас целый класс таких.

И все! В тот момент я и понял, что хоть тушкой, хоть чучелом, но обязан попасть в эту школу.

Директор гимназии «Мигдаль Ор» р. Элазар Нездатный (светлой памяти) и тот самый компьютер

Директор гимназии «Мигдаль Ор» р. Элазар Нездатный (светлой памяти) и тот самый компьютер

«Шеф, все пропало!»

2 сентября 2021 г.

Вижу, предыдущая история вам, вроде, понравилась. Ловите еще одну, ее вполне можно считать продолжением той:

Автобус проехал ворота и остановился на площадке перед зданием столовой. Мы дружно высыпали наружу. Позади была трех, а может быть и четырехчасовая поездка, в ходе которой мы несколько раз сворачивали не туда. По словам долговязого бородатого дядечки, представившегося нам «ребэлѐзером», главной причиной наших блужданий было то, что мы позабыли про дорожную молитву. Нет, в какой-то момент «ребэлѐзер» и еще пара-тройка присутствующих принялись читать какое-то заклинание, многократно повторяя единственное знакомое мне слово «шало̀м». После него-то, по заверениям «ребэлѐзера», мы и вернулись на путь истинный.

Едва мы выбрались, как свита «ребэлѐзера» вынесла из автобуса обернутый в полосатое белое покрывало сверток. О его существовании мы узнали в первые же минуты путешествия, когда нам было строжайше запрещено занимать задний ряд сидений, поскольку на нем лежало … (неразборчиво) и еще несколько картонных коробок. В части из них были книжечки, в части – бархатные мешочки. С первых же минут у меня возникло впечатление, будто бородатые дяденьки уверены на все сто, что мы в курсе назначения всех этих странных предметов. В дальнейшем оно только крепло. На деле же ни я, ни мои попутчики не знали о свертке практически ничего, разве что, по слухам, его содержимое стоило как новенькие «Жигули». После того, как весь этот непонятный реквизит был аккуратно выгружен и отнесен в столовую, «ребэлѐзер» заявил: «Сейчас расселяемся по комнатам, а через полчаса в столовой будет молитва «минха̀».

Как же я, ни разу за все свои 15 лет не побывавший в пионерском лагере, очутился в глухомани, посреди толпы таких же ни черта не понимавших в происходящем парней, возглавляемой группой облаченных в черные костюмы и шляпы дяденек? Все началось со дня открытых дверей в странноватом заведении под названием «Мигдалер». Пошли мы туда с отцом потому, что в моей 397-й школе намечался экономический эксперимент, потянуть который мое семейство финансово было не способно. И еврейская гимназия, как наивно полагали родители, была именно тем местом, где домашний еврейский мальчик Илюша сможет с пользой для себя провести оставшиеся до выпуска два года, без драк, алкоголя и сигарет. И в чем-то они даже оказались правы: я ни разу там ни с кем не подрался. В отличие от отца, я шел на день открытых дверей с намерением зацепиться за что-нибудь такое, что дало бы мне повод отвертеться от учебы в этом самом «Мигдалере». Так я думал, входя в кабинет директора школы. На выходе же из него мои планы кардинально изменились: теперь я был готов смириться со всеми странностями этого места, ведь там был самый настоящий класс IBM PC/AT, в то время как в моей родной 397-й школе стояли компьютеры «Микроша» с черно-белыми телевизорами вместо мониторов и одним на весь класс кассетным магнитофоном, с помощью которого на эти недоразумения можно было загрузить простенький бейсик.

После собеседования с директором нас с отцом пригласили в соседний кабинет, где проходил экзамен по математике. И вот я, уже на 120 процентов уверенный в своем желании променять родную 397-ю школу на кабинет ультрасовременных компьютеров, с треском проваливаю, как потом выяснилось, далеко не самый сложный тест. Проваливаю в присутствии отца, всю жизнь решавшего сложные задачки по математике просто в качестве развлечения. Я и сегодня теряюсь в догадках, зачем откровенно религиозному заведению нужен был этот самый экзамен по математике, но на тот момент ощущение у меня было из серии «Шеф, все пропало!». Впрочем, спустя пару недель нам перезвонили и, как оказалось, не все было потеряно: в компьютерный рай еще можно было попасть, но для этого требовалось пройти квест под названием «летний лагерь». С пользой проведя вечер накануне в спорах с родителями о необходимости слушаться руководство в целом и носить, не снимая, ермолку на всей территории лагеря в частности, ранним воскресным утром я стоял во дворе двухэтажного заведения на Фонтанке в толпе таких же бедолаг, ожидавших сигнала на погрузку в автобус.

О еврейских молитвах я знал лишь, что на них принято раскачиваться, поскольку именно так и поступал герой «Золотого теленка» Васисуалий Лоханкин, подражая старому еврею на молитве. На практике все оказалось несколько сложнее: в переоборудованном под молельню дальнем зале столовой стояли те самые коробки с книжечками, которые и надлежало по ходу действия читать. Выяснив, что раскачиваться необходимо вперед-назад, а не вправо-влево, как я первоначально предполагал, я столкнулся с непреодолимым препятствием в виде тех самых книжечек, в которых, как оказалось, не было ни слова по-русски, впрочем, как и по-английски. Вместо букв их страницы были заполнены значками, которые я до тех пор видел только в энциклопедии. Это еще больше укрепило мою уверенность в том, что руководившие процессом бородатые дяденьки убеждены, будто все мы знаем, как эти самые книжечки читать.

Что ж, подумал я, если ты так хочешь получить доступ в забитый до краев волшебными компьютерами класс, придется слегка поимпровизировать. Проблема ориентации книжечки решилась довольно просто: страницы были пронумерованы вполне себе арабскими цифрами. Остальное же было делом техники: «обезьянка видит – обезьянка делает», как сказали бы сейчас. Я тщательно раскачивался и шевелил губами вместе с остальными, вставал, когда вставали они, и садился, когда они садились. Казалось, мой спектакль был безупречным, и тут появился он! Прохаживавшийся между столами пятилетний шкет в большущей ермолке внезапно остановился возле меня и принялся с любопытством следить за моей пантомимой. А затем – внезапно – он с сильнейшим акцентом спросил:

- Ти зачэм ѓот свой откѓиваэш?

- Отстань, мальчик! Не видишь, я читаю книжечку! - прошипел я в ответ.

- Ти нэ читаэш, ти пѓосто ѓот откѓиваэш! - уперся шкет.

- Это еще почему? - уже почти в голос возмутился я.

- Потому что ти – ѓуский! - выпалило чудо в ермолке и свалило в закат.

А вот это уже был провал! Мало того, что меня раскусил пятилетний ребенок, он еще и обозвал меня «русским»! И это все при том, что за все предшествующие школьные годы никто и никогда за русского меня не принимал, как я ни старался. Вернувшись вечером в свой корпус, я спросил собратьев по ермолкам, не умеет ли кто-нибудь из них эти самые значки читать. На мое счастье, сосед по комнате бегло читал на иврите, хоть и не понимал ни слова. После недолгих торгов я выменял у него тетрадный лист со всеми значками на такой же, заполненный всеми известными мне на тот момент английскими ругательствами. Так начался мой путь в иврит: уже будучи уверенным, что шкет сдал меня с потрохами, я перестал делать вид, будто все умею, и принялся читать первый отрывок этой самой молитвы «минха̀», ежесекундно сверяясь с выторгованным листочком с расшифровкой значков. За первый раз я осилил почти строчку, на следующий - полторы. К концу лагеря я прочитывал весь отрывок целиком, почти не подглядывая в листок.

Ах да, неделю спустя внезапно выяснилось, что участие в молитве «минха̀» было добровольным, но сдавать назад к тому моменту было уже поздно.

5 сентября 2021 г.

Просили - ловите! Новая серия похождений полнейшего ни-в-зуб-ногой в еврейской тусовке. Все еще летний лагерь…

Если в свои 15 лет вы ни разу не побывали в пионерском лагере, знакомство с его бытом вас поразит, и не лучшим образом. В моем случае, самым грандиозным шоком оказались дырки в полу, которые полагалось использовать вместо туалета. На то, чтобы свыкнуться с жуткой вонью и невозможностью по-человечески засесть с любимой книжкой на полчасика, у меня ушла почти неделя. Впрочем, почитать можно было и в кровати. Вопреки страшилкам про злых вожатых, не дающих бедным детям ни секунды покоя, принуждая их участвовать в спортивных состязаниях, мы в лагере были, по большей части, предоставлены сами себе. Пару раз в день дяденьки в шляпах собирали нас в каком-нибудь помещении и рассказывали что-нибудь еврейское.

Несколько занятий спустя я уже знал, что «ребэлезера» на самом деле зовут Элиэзер, а другой бородатый дяденька, откликавшийся на «ребми холь», на самом деле – ФМихоэль. Был там еще один «реб» - невысокий мужчина по имени Зэев, вечно ходивший пружинящей походкой с плеером в ушах. Поначалу я думал, что он - меломан, но в какой-то момент он забыл плеер в столовой, и мы с ребятами решили послушать, с чего это тащатся наши «ребы». Однако вместо музыки в наушниках внезапно зазвучал мужской голос, без особых интонаций вещавший что-то на непонятном языке.

«Ребы» вообще часто переходили на иностранный язык, что вызывало у меня массу вопросов об их происхождении. Ведь если они были иностранцами, то где они так великолепно выучили русский? А если они были отсюда, то как им удалось уехать из страны, еще каких-то пару лет назад никого просто так не выпускавшей? Возможно, если бы вместо десятого подряд просмотра кино о том, как Арнольд Шварценеггер интенсивно сокращает человеческую популяцию, я выбрал бы что-нибудь вроде «Москвы на Гудзоне», мои познания о борьбе евреев за право на выезд и сдвинулись с нулевой отметки. Но, увы.

Быть толстым мальчишкой в мое время означало - быть в вечном поиске. В детские годы я изрядно поднаторел в искусстве находить спрятанные родителями запасы конфет и зефира, а затем - мастерски, как я тогда полагал, заметать следы набегов. Если же в тайниках поживиться было нечем, приходилось браться за сахар. Так или иначе, без сладкого я не оставался. А вот в лагере положение с этим было просто катастрофическим. Запрет на ввоз своих продуктов нам озвучили почти сразу же, а затем многократно его повторили. Причиной эмбарго было несоответствие милых моему заплывшему жиром сердцу конфет и пряников законам какой-то там «кошерной» кухни. Макароны с картошкой же, несмотря на заверения родителей, что «кошерный», значит - «экологически чистый», в рамки этих самых законов вполне вписывались. Единственным и сладким, и кошерным блюдом в лагерном рационе был компот из сухофруктов, однако по прошествии нескольких дней сухофрукты были внезапно объявлены вне закона, а гигантская кастрюля свежесваренного компота - кощунственно вылита «ребами» в помойку прямо на наших глазах. Свое решение они объяснили обнаружением в одной из черносливин не то жучка, не то - червячка. Впрочем, на размер порций жаловаться не приходилось, да и работницы столовой почти ежедневно упрашивали нас взять добавку.

А потом наступил вечер пятницы, и мы познали все коварство субботнего застолья. Началось оно, правда, в духе «ребов»: приехавший провести с нами святой день полненький американец реб Шая долго стоял с бокалом вина в руке, пел песни и читал какие-то заклинания. Затем - внезапно куда-то убежал, а по возвращении принялся раздавать всем присутствующим кусочки свежей плетенки, кидая их в миску голыми руками. Признаться, съесть свой кусочек я в тот раз побрезговал, чего не скажешь о ребятах, уже отучившихся в школе год. Они и плетенку кушали, и песнопениям подпевали, и вообще, всячески демонстрировали осведомленность в происходящем. Нам же не оставалось ничего, кроме как исходить слюной и злиться на изрядно затянувшего официоз реб Шаю, без команды которого приступать к пиршеству было категорически запрещено. Поэтому едва прозвучало долгожданное «приятного аппетитита», как мы, словно стая оголодавших беспризорников, набросились на еду. Ах, чего там только не было! Целые тазики «оливье» и огромные бутылки газировки сменялись горами жареного мяса с гарнирами, а под конец вынесли даже сладкие пироги! Да и реб Шая оказался очень дружелюбным: по ходу действа он подходил к каждому из нас, знакомился и настойчиво угощал арахисовым маслом. Мне даже удалось чуток попрактиковать с ним свой школьный английский. В итоге, из столовой мы уходили на полусогнутых.

В воскресенье я почему-то проснулся раньше обычного и, от нечего делать, поплелся в столовую. Перед входом, у умывальников стоял Толя - один из поступивших годом ранее ребят. Поверх майки на нем красовалось пончо из белой ткани, к углам которого были примотаны те самые веревочки, поразившие меня на дне открытых дверей. «Значит, все-таки не плетка» - с облегчением подумал я. То, что моя стройная гипотеза развалилась в один миг, и назначение веревочек с пончо впридачу снова стало непонятным, перестало беспокоить меня, едва я переступил порог столовой. Прямо за решеткой, отделявшей ближний обеденный зал от дальнего, стоял еще один отучившийся год парень, и он был облачен в самую настоящую сбрую! Пара кожаных ремешков свисали с его плеч, а еще один обвивал руку. От удивления я замер на месте. «Г-споди, мы ослы твои преданные» - только и пронеслось в моей голове.

В этот самый момент ко мне кинулся один из «ребов». «Пойдем-пойдем, с тобой нас будет десять!» - воскликнул он. Как вы уже, наверное, догадались, «минха̀» оказалась далеко не единственной молитвой в еврейском расписании. К такому повороту я был совершенно не готов. Во-первых, у меня с собой не было листочка со значками, а во-вторых, отсутствие на всех предшествующих заутренних могло плохо отразиться на моих шансах дорваться до главного приза этого квеста - компьютерного класса. «Ребы», однако, вовсе не выглядели разочарованными, скорее, напротив. Вдобавок, выяснилось, что от меня не требуется ничего читать, лишь повторять вместе с присутствующими какое-то «баруху варушмынь» и, что самое удивительное - «аминь». Правда, произносили его как-то не по-христиански, через «э». Дело это отнимало минут пять, остальное же время можно было тренироваться читать книжечку, чем я в последующие дни и занимался. Одеть меня в сбрую никто, к слову, не порывался, а вот с содержимым замотанного в белое покрывало свертка вышел конфуз. Во-первых, там оказался какой-то старинный манускрипт, который «ребы» по-очереди читали. А во-вторых, к его чтению привлекали и учеников.

Сосед по комнате, тот самый автор листка со значками, немного меня успокоил, пояснив, что к манускрипту вызывают только тех, кто прошел обрезание. Он вообще довольно хорошо разбирался в происходящем, и я все чаще и чаще обращался к нему с расспросами. И в самом деле, не у «ребов» же узнавать, так они поймут, что я совсем бестолковый, и плакали тогда мои компьютерные грезы. В то утро ничто не предвещало беды: я сидел себе в дальнем углу со своим листочком, борясь с очередной строчкой значков в книжечке, остальные же были поглощены чтением манускрипта. Внезапно один из «ребов» спросил, как зовут моего отца, а получив ответ - позвал к столу, за которым все и происходило. Разумеется, я изо всех сил отнекивался и даже предпринял вялую попытку сбежать, но «ребы» были непреклонны. Вот тогда я и признался, что ни черта не смыслю в происходящем, а они, в свою очередь сообщили мне, что прекрасно это понимают. Меня замотали в полосатое покрывало и по складам надиктовали заклинания, которые следовало произносить до и после. А затем пожали руку и сказали: «Поздравляем с первым выходом к Торе! Вообще-то тебя следовало предварительно обрезать, так что будем считать это авансом».

В израильской армии есть понятие: «швира̀т дѝстанс». Это момент, когда еще вчера гонявшие новобранцев в хвост и гриву командиры братаются с ними, ломая существовавшую до сих пор дистанцию. Нет, они по-прежнему остаются командирами и их все еще надо слушаться, но в остальном они превращаются в братьев по оружию. День, когда меня впервые вызвали к Торе, и стал моим с «ребами» моментом «швира̀т дѝстанс».

В небесах, на земле и в воде

26 января 2022 г.

Ближе к полудню мы наконец выбрались из аэропорта. Земля Обетованная встретила меня жарой и кривой ухмылкой реб Боруха. «Сейчас покажу тебе машину, называется ‘Убиши’», предупредил он. На парковке стоял миниатюрный японский минивэн, на шильдике которого не хватало первых четырех букв. «А я-то думал, у вас американец», сдуру ляпнул я. «Ты такой нудник, ужыс просто!» – немедленно отозвался реб Борух: «Не нравится моя ‘Убиши’ – иди в Иерусалим пешком!» Но я, конечно, не рискнул. Вскоре открылся еще один секрет легендарного авто: его движок не умел в горку и в кондиционер одновременно, а Святой город, как известно, стоит на полпути к небесам. «Это еще что!» прокомментировал особенность ‘Убиши’ ее гордый владелец: «Элиэзер вот вез ребят из аэропорта, на одной горке у него сломалась задняя дверь, и все чемоданы выпали. Ужыс какой-то!»

Честно говоря, за прошедшие сутки я вымотался до такой степени, что пребывал в легком ступоре, а потому дорогу до Иерусалима помню обрывками. Помню невероятно маленькую тель-авивскую квартиру, где мы оставили сопровождавшую меня в Израиль даму. Помню похожее на дачный кооператив поселение, где жил реб Михоэль, туда мы заехали, чтобы передать ему посылку из Питера. Помню, как от перепада высоты закладывало уши по дороге в Иерусалим. А потом ‘Убиши’ въехал на узкую тенистую улочку и остановился перед новым четырехэтажным зданием, у входа в которое меня ждали друзья.

Оказалось, что Велвл держал все эти месяцы для меня место в своей комнате, не давая никого в нее заселить. Вторым соседом был Даня – долговязый парень из параллельного класса. В дальнейшем мы подружимся с ним и вдрызг рассоримся с Велвлом, но это будет потом. А покамест я привыкал к новому месту: рябая каменная плитка на полу, по-больничному выкрашенные в белое стены без обоев и малюсенькие, особенно по сравнению со сталинскими домами, окна. Занавесок не было, зато сбоку от каждого окна висел уходивший прямо в стену ремешок, с помощью которого управлялись находившиеся снаружи жалюзи или «трѝсы», как их здесь все называли. Каждому из нас полагалась кровать с матрасом - удобная, но куда уже, чем реквизированная у родителей старая тахта, на которой я провел последние несколько лет. К кровати прилагался комплект цветастого, как у кукол Барби, постельного белья. Фыркнув, я первым делом достал из чемодана советские белоснежно-белые простыню и наволочку, в которую разом уместились две израильские подушки. Кроме кровати, за каждым из нас был закреплен металлический шкаф, и вдобавок у нас был стол и несколько стульев. Но больше всего меня порадовали имевшиеся в каждой комнате туалет и душ. После убитой кишиневской общаги с расколотыми унитазами, в которой нам пришлось коротать ночь перед вылетом в Бен-Гурион, это казалось почти домом. «Только здесь никто не будет мешать мне соблюдать шабат», подумал я.

Первым делом меня отправили снять дубликат ключа, снабдив, помимо оригинала, новеньким глаголом «лэшахпэ̀ль», а затем реб Борух со словами «Это твоя стипендия за полмесяца» вручил мне несколько похожих на фантики от конфет купюр. Выглядели они даже более игрушечными, чем деньги от самопальной «Монополии», а уж там-то мы извращались, как могли! Глянув на них, свыкшийся за полгода с развеселой атрибутикой страны Велвл сказал: «Завтра, между прочим, Йом Кипур, а у тебя даже нормального талита нет». Помните, я рассказывал вам про торчащие из-под пиджаков ребов белые нитки, оказавшиеся впоследствии прикрученными к пончо? Так вот, на языке настоящих иудеев эта конструкция именуетcя «малым талитом» или по-нашенски «талѝт ката̀н». Помимо малого, существует еще и большой талит, похожий, скорее, на плащ-палатку, но почти во всех иудейских общинах он идет в нагрузку к жене. За малым талитом мы отправились в самое логово ультраортодоксов – в квартал Меа Шеарим. Там-то и выяснилось, что настоящий «талит катан» продается исключительно в разобранном состоянии, и приматывать нитки к пончо придется самостоятельно. Благо у меня был целый этаж советчиков, прошедших тот же квест полгода назад. В довесок к талиту я прикупил красивый молитвенник с обложкой из «шкура корова», как сообщил мне продавец, выудив из памяти эти и еще несколько слов на русском. Сегодня, наверное, говорящим по-русски ультраортодоксом никого и не удивишь, но в начале 90-х мы были штучным товаром.

После предпраздничного шопинга от моей полустипендии осталось всего ничего, но этого, по словам Велвла, вполне хватало, чтобы назавтра спозаранку отправиться в микву. Тут я должен прерваться на небольшой дисклеймер. Я довольно-таки брезгливый человек. Если вы попросите откусить кусочек моего сэндвича, будьте уверены – после вас я не стану его есть, будь вы мне хоть родной матерью! В детстве я мог, к примеру, уйти пораньше с чьего-нибудь дня рождения, едва объявляли конкурс на коллективное поедание висящего на веревке яблока с завязанными глазами. А уж поход в общественную баню был для меня чем-то из разряда ночных кошмаров. И знай я, как выглядит общественная миква, ни за что бы на велвловский призыв не повелся…

Заплатив несколько шекелей за вход и избавившись ото всей одежды (да, никаких вам плавок!) в предбаннике, мы оказались в огромном открытом зале, полном совершенно голых мужчин разных возрастов и комплекций. Что самое удивительное, мужчины эти ни капельки не стеснялись друг друга и совсем не стремились поскорее закончить свои дела и, прикрыв всю мыслимую наготу традиционной черно-белой одеждой, покинуть это нудистское шоу. Напротив, они живо общались друг с дружкой, прохаживаясь по залу, и лишь после того, как темы для разговоров иссякали, переходили, собственно, к моциону.

Первым делом нужно было встать под душ и основательно помыться, и лишь затем пристроиться в хвост очереди, заканчивавшейся небольшим бассейном в дальнем углу. Когда очередь дошла до нас, внезапно обнаружилось, что вода в микве (а это была именно она, точнее, он – слово «миквэ̀» на иврите мужского рода) была не первой свежести. В обычном случае я немедленно развернулся бы и ушел, но бежать с поля боя под тяжким взглядом доброй сотни нагих праведников было как-то стремно. В итоге, из последних сил борясь с врожденной брезгливостью, я погрузился в видавшие виды воды. Но уже считанные секунды спустя мысли об эстетике начисто выветрились из моей головы, миква оказалась просто ледяной. «Велвл, так твою налево!» заорал я: «Ты что, не мог предупредить, что вода холодная?» И тут оно случилось: все эти голые мужчины вокруг вмиг побросали свои дела и уставились на торчащего посреди бассейна и орущего на русском матерном пухлого парня. И только адресат моих воплей не поддался всеобщему ажиотажу, а тихо скомандовал: «Так, теперь окунись в нее трижды с головой, а потом вылезай – и валим отсюда!» Уходили мы действительно быстро.

Впоследствии ребята рассказали, что в миквы повадились ходить румынские гастарбайтеры, видимо приняв их за разновидность общественной бани. Вид необрезанных, с громадными крестами на шеях, мужиков пробуждал в жителях Меа Шеарим не самые веселые флешбеки, а потому орать по-русски матом прямиком из миквы было довольно-таки опрометчиво.

Рав Элиезер Кугель

3 марта 2022 г.

Со дня моего приезда в Израиль прошла уже неделя. Я пережил поход в ледяную миквэ и отстоял в синагоге Йом Кипур целиком, успел пару раз сходить в гости к бабушке и один раз даже дошел. Чего я не удосужился сделать, так это позвонить домой. А все потому, что я не мог взять в толк, как это провернуть без стационарного телефона. В Петербурге в таких случаях мы заказывали международный разговор, а потом сидели и ждали, когда нам перезвонят. Но как его заказать в Иерусалиме в 1993 году, не имея под рукой телефона?

День этак на шестой-седьмой, аккурат в канун праздника Суккот я шел себе, погруженный в раздумья, на обед, когда проходивший мимо миниатюрный старичок внезапно схватил меня за рукав и, глядя прямо в глаза, произнес: «Тебе бы домой позвонить», а затем – пошел себе дальше, как ни в чем не бывало. Да, я был довольно-таки верующим человеком и за год учебы в «Мигдаль Ор» успел наслушаться историй про творящих чудеса каббалистов, но чтоб такое, да еще среди бела дня?!

Едва переступив порог столовой, я кинулся к одноклассникам и с легкой дрожью в голосе пересказал им разговор с повстречавшимся на моем пути чародеем. Они попросили описать его и, едва услышав ответ, расхохотались: «Это же глава нашей ешивы! Неужели тебя с ним не познакомили?!» Вот так я впервые встретил рава Элиезера Кугеля – главу «Швут Ами». Наше официальное знакомство состоялось в вечер праздника Суккот, а позвонить в Петербург, как выяснилось, можно было с любого таксофона, что я в тот же день и сделал.

Несколько часов назад телеграм донес до меня печальную весть: вчера на 99-м году рав Элиезер Кугель ушел из жизни. У меня были непростые отношения со «Швут Ами». Я пришел туда в 1993-м с искренним желанием найти Б-га и ушел (точнее, меня «ушли») два года спустя полным скептиком, соблюдавшим Шабат лишь по инерции. От проведенных в стенах «Швут Ами» лет осталось много негатива, и понадобилось четверть века, чтобы его изжить, но были в ешиве и те, кто вызывал у меня только положительные эмоции. Рав Элиезер Кугель - один из них. В нем ощущалась не только мудрость, было в нем еще что-то очень светлое и умиротворяюще теплое. Сейчас соцсети запестрят воспоминаниями о том, каким мудрым был этот человек, и все это будет абсолютной правдой. Но для меня рав Кугель навсегда останется тем самым добрым волшебником, напомнившим о необходимости поддерживать связь с домом.

27 декабря 2022 г.

Ну, поскольку вы все, как один, понаехали в Израиль за пятьюдесятью сортами колбасы, запрещенными кровавым режимом импортными сырами, а кое-кто даже в поисках заветного тыквенного латте, и лишь один я (вру, нас было целых девять человек) взошел в Обетованную иудаизма ради, ловите очередную часть мемуаров и мотайте себе на ус.

На самом деле ни в какой Израиль я не собирался. Туда, один за другим, отправлялись родственники и знакомые, а сам я бредил Америкой. Нет, еще совсем вначале я был обычным советским ребенком, хоть и неправильной национальности. Мой дед был ветераном войны, дядька – моряком-подводником, а отец ковал щит Родины в секретном ОКБ. Даже мама какое-то время побыла сержантом. Я гордился пионерским галстуком, считал Ленина великим вождем и, будучи потомком блокадников, даже думать не смел выбрасывать в мусор корку хлеба.

А потом наступила Перестройка, и сначала кровавым тираном оказался генералиссимус Сталин, а следом за ним в грибы-террористы попал и сам дедушка Ленин вместе с пионерской организацией и всем прочим, во что я так рьяно верил. Кстати, вы знали, что из пионеров можно было быть только изгнанным с позором, и никак – уйти добровольно? Мы всем классом в один прекрасный день, осознав тщетность попыток покинуть строй внучат Ильича, просто перестали носить галстуки. Короче говоря, я жил в счастливом кумачовом детстве, пока мой мир не рассыпался на тысячи осколков бессмысленной фигни. Вот тогда-то, благодаря привезенному папой друга из братской Сирии видеомагнитофону, я и полюбил Америку. Израиль же в моем представлении был пустыней с торчащими то там, то тут древними каменными домишками.

Попав в еврейскую гимназию, я внезапно открыл для себя другой Израиль: это была страна на грани коллапса, управляемая трусливыми и глупыми политиками, только и умевшими потакать террористам. Посреди этого хаоса столпами стояли великие раввины, из последних сил пытавшиеся вернуть правящих страной остолопов на путь истинный… увы, безрезультатно. Однако этот Израиль уже не представлялся мне пустыней, в нем были вполне себе красивые города: Бней Брак, например. Но самое главное, в Израиле было полным-полно религиозных общин, в которых можно было преспокойно жить по-еврейски, не опасаясь родителей, заставлявших тебя включать в Шабат лампочку, а то и кромсавших, в порыве вредности, твою кипу на дольки (реальные, между прочим, примеры из жизни учеников гимназии). Таким образом, сердце мое оставалось на Манхеттене, но едва оперившаяся еврейская душа парила где-то над старенькими каменными домами иерусалимского квартала Меа Шеарим.

А потому, когда попытки вести праведный образ жизни на брегах Невы с треском провалились, мы с другом Велвлом и еще несколькими такими же ударившимися в религию одноклассниками пошли упрашивать реб Элазара – директора нашей школы – отправить нас куда поближе к какой-нибудь еврейской общине, желательно с полным пансионом. И оказалось, что именно в эти дни сеть школ «Мигдаль Ор» решилась открыть филиал в Иерусалиме и готовила под него помещение в двух шагах от альма-матер наших раввинов - ешивы «Швут Ами». Стать первыми учениками новой школы вызвались 16 человек, пятнадцать из которых отправились в Израиль в апреле… угадайте, кто остался «на трубе»? Да-да, ваш покорный слуга! Родители пообещали лечь поперек входной двери, но не дать кровинушке сбежать на чужбину, чем и спровоцировали с моей стороны самую настоящую интифаду со скандалами и актами сыновьего неповиновения. Быть может, вам это покажется пустяками, ведь тот, кто, по словам классика, «в пятнадцать лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе», но для комнатного растения по имени Илюша это было настоящим джихадом.

Восстание мое знавало взлеты и падения, самым страшным из которых было возвращение посреди лета семерых из уехавших. К тому моменту я уже почти победил, но наслушавшись их рассказов об ужасающих условиях (общежитие школы еще только строилось, и ребята жили в другом месте), родители отыграли все назад. К тому же реб Элазара в тот год сменил другой директор, совсем не говоривший по-русски. Если б не бабушка, чьим родным языком был идиш, я так и остался бы в России, не выучил бы иврит и с кем, скажите на милость, вы занимались бы сейчас в Зуме? Она набралась смелости, вспомнила разом весь свой словарный запас и сходила пообщаться с новым директором. Только благодаря ей я оказался, хотя и с шестимесячным опозданием, в общежитии иерусалимского «Мигдаль Ора», где в течение последующих двух лет растерял очередную порцию иллюзий и приобрел с десяток-другой лишних килограммов, но это уже совсем другая история.

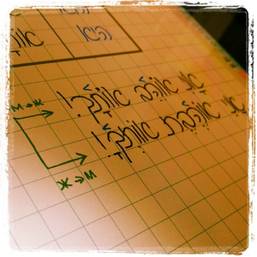

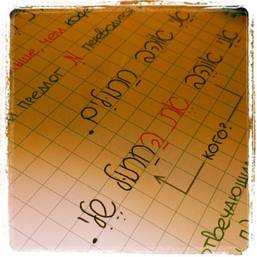

Про мой иврит (признание одного препода)

28 февраля 2023 г.

На иврит в «Мигдаль Оре» я сразу же забил, как, впрочем, и подавляющее большинство моих одноклассников. Учитель наш наверняка был неплох, а в реалиях начала 90-х так вообще крут. Но из занятий с ним я помню только момент, когда, покончив с очередным рисунком в тетради, я сквозь дикий гам класса услышал его тихенькое: «Вот мы и прошли восемь уроков учебника». Преподавать иврит на тот момент было, наверное, последним, чем я хотел бы заняться в своей жизни. Единственным учителем иврита, которого я считал крутым, был дядечка, ведший уроки в колледже «Махон Лев» (к сожалению, не помню его имя). Во-первых, он над нами стебался - и это было весело, хоть и жестко, а во-вторых, он обожал травить байки из собственной жизни и рассказчиком был превосходным, а поскольку он долго работал в Сохнуте и объездил полмира, историй в его загашнике имелся вагон и маленькая тележка. Только ради них одних уже стоило выучить этот чертов иврит.

Свои познания в языке я черпал преимущественно из более-менее современных книг по иудаизму, а большего в условиях еврейской гимназии на набережной реки Фонтанки и не требовалось. Я обожал вести молитвы и довольно быстро научился относительно правильно читать огласованный текст, разумеется, ни слова в нем не понимая. Я вел какой-то блокнотик, куда записывал нужные для изучения «Кицур Шульхан Аруха» выражения, затем терял его и заводил новый. Из современного же иврита на момент отъезда мне лучше всего давалась фраза סליחה, אני לא מדבר עברית*.

Я только начал привыкать к быту ученика йешивы, как осенние каникулы закончились, и в первый же учебный день ровно в 9 утра я стоял на пороге учебного зала, из которого открывались три сдвижные двери в классы и кабинет. В последнем сидел глава «Швут Ами», благословенной памяти рав Элиэзер Кугель - тот самый миниатюрный старичок, что в прошлом посте напомнил мне позвонить родителям. В остальных же классах шли утренние уроки Талмуда: один на русском, а другой на иврите. Едва я нацелился на дверь, за которой все происходило на понятном мне языке, как рэб Борух схватил меня за плечо и ловко развернул в сторону класса, где уже что-то громко говорил на иврите и отчаянно жестикулировал приятный на вид упитанный дядечка с короткой бородкой. «А тебе туда, ты же в школе год иврит изучал», снабдил он меня ценным напоминанием. Ну да, я ажно прошел целых восемь уроков учебника, а то и больше - подумал я, но признаться не решился. Даня - сосед по комнате в общежитии, оперативно занял для меня место на скамье рядом с собой и дружелюбно поделился большой бордовой книгой. Как впоследствии выяснилось, тома Талмуда было принято покупать самостоятельно, что оказалось куда меньшим квестом, чем сам урок. Рав Шмуэль – так звали нашего учителя – явно понимал, что ему подкинули в моем лице проблему, но воспринял ее как вызов и, к моему ужасу, постоянно смотрел в мою сторону, когда вел урок. Я же сносно мог сказать, как вы, надеюсь, помните, только одну фразу, смысл которой его явно не обрадовал бы. Потому значение сказанного пришлось собирать по крупицам: что-то подсказывал Даня, что-то я знал сам, где-то удавалось применить куцые познания в грамматике, вытаскивая корень из незнакомого слова и подбирая ему известных мне родственников. Порой рав Шмуэль переходил на английский, чтобы я хоть что-то понимал наверняка. Одной из первых фраз, которой я разжился на его уроках, стало תקשיב טוב**.

А по прошествии месяца одногруппники порадовали благой вестью: каждые четыре недели мы должны были сдавать письменный экзамен по пройденному материалу. И если с самим материалом особых проблем не было, вторая глава трактата «Бава мэция» - классический старт для каждого, кто берется изучать Вавилонский Талмуд (ее мы, кстати, учили и в «Мигдаль Оре»), то с его выражением словами намечалось эпическое фиаско. Я решил пойти ва-банк: «I hope, you'll understand my english», сказал я рав Шмуэлю. «I won't», мгновенно отреагировал он: «You're going to write it in hebrew», и одарил меня заранее приготовленным словарем.

Уж не знаю, был ли в моих, составленных от и до со словарем, ответах хоть какой-то смысл, но смеялся рав Шмуэль знатно. И знаете что? Он даже не подумал отказаться от своей затеи, и месяц за месяцем я сдавал ему белиберду со словарем, а он раз за разом находил в ней ответы на свои вопросы. Со временем я стал подмечать особенности отдельных глаголов и принялся классифицировать их и склонять. О существовании двух простейших бинъянов*** - פעל и פיעל я догадался без учебника, а на уроках иврита, проходивших у нас после обеда, как и в школе, рисовал. Элияhу Эдрей – наш учитель иврита – смог вбить в мою голову лишь фразу אתה תהיה צייר גדול****, всему остальному я обязан урокам Талмуда и чтению книжки «Соблюдение Шабата по его законам» со словарем. Кстати, почерк на иврите у меня был преотвратнейший, я натренировал его, записывая перевод комментариев к Талмуду с арамейского на иврит.

Так что, когда я наезжаю на вас, дорогие учащиеся, это происходит в полном соответствии со словами незабвенного Остапа Бендера: «Нам хулиганы не нужны, мы и сами - хулиганы!»

___________________________________

* [слиха, ани ло мэдабэр иврит] - «Извините, я не говорю на иврите».

**[такшив тов] - «хорошенько прислушайся».

*** бинъян - большая группа схожих по ряду признаков глаголов, склоняющихся одинаковым образом.

**** [ата тийэ цаяр гадоль] - «ты будешь великим художником».

Миры булок

2 июля 2023 г.

Что толстым быть плохо, я знал с самых ранних лет. Скажу больше, это было известно всем детям вокруг, а значит, вероятность не отхватить за шарообразность в моем случае была весьма невысокой. Приходилось выкручиваться с помощью спасительного «но»: да, я толстый, но зато могу нарисовать почти настоящий доллар, дам тебе списать домашку, придет мой приятель Макс и всем вам наваляет...

Не срабатывало спасительное «но» в двух случаях: в сочетании с «еще и еврей» и в отношениях с девчонками. В итоге, в девятом классе я пошел в качалку, а в одиннадцатом - в ешиву. И хотя и в том, и в другом случае все закончилось эпическим фиаско, последнее хоть прочистило мне мозги, чего не скажешь о фигуре. Во-первых, прятавшие от меня вкусняшки родители были далеко, а во-вторых, нам платили ажно 200 шекелей стипендии, что по тем временам было около ста долларов. Вдобавок, один из моих соседей, как выяснилось, всегда хотел стать потолще, а потому нуждался в помощи фэт коуча. Пришлось помогать.

Прежде всего, предстояло определиться с товарами для пожирения. К счастью, буквально в ста метрах от общежития обнаружилась пекарня, работавшая до глубокой ночи, за что и получившая название «ночной мир булок». Едва заканчивались вечерняя молитва, мы с моим подопечным устремлялись в это благоухающее место, каждый раз унося с собой двухлитровую «колу» и пакет «рогалэх». Следующим открытием стал «малый мир булок», притаившийся прямо за углом нашей ешивы, в паре шагов от фалафельной Узи - человека и автомата. Заведовало «Малым миром» семейство весьма себе округлых хасидов, получивших от нас за внешнее сходство друг с другом прозвище «матрешки». У матрешек выходили замечательные ханукальные пончики, да и вся остальная выпечка была недурна. Был еще и «большой мир булок», располагался он на улице Малкей Исраэль, рядом с площадью Шабат. Но я лично его не любил, идти до него было далековато (а обратно так вообще в гору), да и выпечка там была какой-то бездушной.

Так и жили: днем к «матрешкам», а после уроков - в «ночной мир булок», стипендии на это плюс-минус хватало. Что в итоге? Побороть генетику нам не удалось, и мой подопечный остался таким же дрищем, как и был. А я вот за год работы гуру пожирения прирастил себя на целых 15 кило.

Лето 2002

Лето 2002

Лето 2022

Лето 2022

Март 2001. Работа в школе

Март 2001. Работа в школе

1994 или 1995. Иерусалим, ешива «Швут Ами»

1994 или 1995. Иерусалим, ешива «Швут Ами»

1993 или 1994. Голаны

1993 или 1994. Голаны

1995. Приехал в Питер погостить у родителей

1995. Приехал в Питер погостить у родителей

Конец сентября 1994. Илье 17 лет, буквально за месяц до этого он стал гражданином Израиля

Конец сентября 1994. Илье 17 лет, буквально за месяц до этого он стал гражданином Израиля

В главном зале «Швут Ами» было маленькое окошечко. Подобраться к нему можно было с внешней лестницы, ведшей наверх, в общежитие. Тогда мне показалось, что из него открывается интересный вид на тех, кто внутри.

Что тогда отмечали, уже и не припомнить, но во главе стола - рав Ицхак Зильбер ז״ל.

1990-е

1990-е

Май 2001. Поездка со школой на природу

Май 2001. Поездка со школой на природу

У входа в первую школу, где Илья учился до Мигдаль Ора

У входа в первую школу, где Илья учился до Мигдаль Ора

2003 или 2004

2003 или 2004

«Швут Ами»

Швут Ами

Швут Ами

Нравится вам ешива «Швут Ами» или нет, она была знаковым местом для всех, кто через нее прошел. Одни гордятся тем, что их путь к традициям начался с этого места, другие стараются ее забыть, как дурной сон. Когда я начал выкладывать старые фотографии из Швут Ами, были те, кто попросил меня их там не отмечать. Их право.

Сам я слишком люблю себя, чтобы предавать анафеме часть своей сознательной жизни, а о том, что принесло мне пользу или вред, надеюсь успеть поразмышлять в последние часы жизни, когда станет понятно, куда я, в итоге, пришел.

В сухом остатке: «Швут Ами» - интересный период жизни, оказавший влияние на то, чем я являюсь сейчас. Мне безумно любопытно, что случилось с теми, кто учился или преподавал в Швут Ами в 93–95 годах, вне зависимости от того, по какую сторону дверей синагоги они сейчас пребывают.

1990-е

1990-е

Маца

Было мне, кажется, 4 года – самый прекрасный и безмятежный период моего детства. Целый год я жил у любимых деда и бабушки в тогда еще совсем новеньком Купчино. Ребенком я был капризным и довольно привередливым к еде, а они этим закидонам всячески потакали... почти всегда. Сбой случился в один весенний день, когда, сев за обеденный стол, я обнаружил в бульоне не клецки и даже не рис, а какие-то плоские бледно-желтые прямоугольники. На вкус они были абсолютно пресными, и вдобавок, твердыми, поэтому я сразу же заявил: «Не хочу!» И тут произошло удивительное: вместо того, чтобы терпеть, как обычно, капризы маленького засранца, бабушка непривычно строго сказала: «Это – маца, в эти дни мы едим мацу. Придется тебе ее съесть. А не хочешь – останешься без первого». Никаких других объяснений не последовало, ненавистную мацу пришлось доесть. Осадочек, конечно же, остался, и впредь я старался не гостить у бабушки с дедом в марте-апреле. Кроме страха быть накормленным мацой, я привез домой пару странных высказываний, которые ни знал ни один мальчишка во дворе. Значительно позже, будучи уже учеником «Мигдаль-Ора», я узнал, как трудно было раздобыть мацу в далеком 1981-м. Дед был членом КПСС и партийным активистом, поэтому ни ему, ни бабушке ни в коем случае нельзя было появляться в синагоге. Мацу им приносили перед Песахом земляки из Тального, жившие неподалеку. Конечно же, ее прятали от посторонних глаз. Точных дат праздника никто не знал и «хлеб бедности нашей» ели наугад, зачастую - вперемешку с обычной булкой.

Ханука

Дождь и «АББА» в наушниках. Мы зажигали большой масляный ханукальный светильник у ворот общежития, а потом я шел гулять под дождем в своем модном, «как у новых русских» пальто, отгородившись наушниками от почти по-питерски серого иерусалимского декабря, и в ушах у меня звенели «Mamma Mia», «Dancing Queen» и «Thank you for the music». На обратном пути я заходил в «малый мир булок» - магазин-пекарню неподалеку от ешивы и покупал пару-тройку настоящих ханукальных пончиков. Горячие и ароматные, они были насквозь пропитаны маслом и совсем не походили на то, чем потчуют нонче на Хануку в Израильском Центре.

Хо̀ныкэ

Все еврейское становится лучше, если произнести его так, как это делала моя бабушка. Вот предлагают тут иные фанатики надеть тфилин, и думаешь: «Да ну!», а как произнесешь его на бабушкин манер [твѝлын], так руки сами тянутся. Так же и с [хо̀ныкэ], например. Жаль, у бабушки не было особого произношения для «больше ходить» и «меньше есть»... ну так это же бабушка!

«Моя красавица-ханукия». Так подписал эту фотографию Илья

«Моя красавица-ханукия». Так подписал эту фотографию Илья

«Моя бабушка – Фаина Александровна (Фейга дочь Шевеля), благословенной памяти. Очень по ней скучаю». Так подписал эту фотографию Илья

«Моя бабушка – Фаина Александровна (Фейга дочь Шевеля), благословенной памяти. Очень по ней скучаю». Так подписал эту фотографию Илья

Диалог с Творцом

Дюбая религиозная практика, в том числе и выполнение заповедей иудаизма, для меня прежде всего – диалог с Творцом. И в этом диалоге есть место только Ему и мне, все остальные – лишние. Да, я стараюсь вести этот диалог по правилам, установленным нашими мудрецами, не дерзить и не безобразничать... ну насколько позволяет жестокая выя, но я категорически не готов пускать в него кого-либо еще.

Назло

Привяу!

Рубрика «עשיית דווקא עם איליה מינסקיי» (делание назло с Ильей Минским) снова с вами, и да возрадуетесь!

На этот раз поговорим о наступающем сегодня вечером посте Девятого ава. Я не собираюсь убеждать вас в том, что разрушение обоих иерусалимских Храмов это пустяки, дело житейское. Совсем не пустяки! И даже если отставить в сторону религиозную подоплеку вопроса, завоевание столицы твоей страны врагом – это шах и мат, крах надежды и начало ужасающей эпохи, тоннеля, свет в конце которого забрезжил лишь 70 лет назад. Помнить о разрушении Храма очень важно, но вот по формату мероприятия есть парочка вопросов.

Во-первых, какой бы ужасной ни была катастрофа, ежегодно морить себя голодом целые сутки – это в наше время явный перебор. Положим, в средневековье, когда основным хобби человечества было страдать, это еще могло прокатить, но мы сегодняшние - невероятные цацы, и страдания, в нашем понимании, это колючий свитер или медленный Wi-Fi, а не есть и не пить целые сутки – это пытка, запрещенная международной конвенцией.

Во-вторых, умываться нужно ежедневно не из-за того, что это удовольствие (хотя кого я обманываю? кайф же под душиком постоять!), а из соображения элементарной гигиены, взгляд на которую за прошедшие две тысячи лет претерпел значительные изменения. Сегодня мы рутинно моемся каждый день для того, чтобы удалить с кожи пот, грязь и прочие какашки, оставлять которые на себе попросту вредно. Поэтому требование не мыться с начала месяца Ав (кстати, и без того игнорируемое большинством религиозных евреев) тоже немножечко за гранью.

В-третьих, кожаная обувь. Как я понимаю, в стародавние времена пара кожаных сапог была чем-то вроде топовой модели айфона, и отказ от нее на сутки действительно выбивал владельца из колеи. Сегодня вся более-менее пристойная обувь человека – кожаная. У меня вот попросту нет обуви, не содержащей кожи (беснуйтесь, зоозащитники!). Разве что домашние тапочки, но в них я не то что из дома, из квартиры не выйду!

Ну и в качестве вишенки на запретном в ближайшие сутки торте, в Талмуде написано, что Второй Храм был разрушен за грех беспричинной ненависти. Увы, ни одно из традиционных мероприятий наступающего поста не направлено на профилактику этого позорного явления. Более того, мои соплеменники - как в кипах, так и без, продолжают беспричинно ненавидеть друг-друга направо и налево, зато поистязать организм и походить денек в кроксах – это пожалуйста! Какой смысл во всех этих атрибутах траура, если причина его возникновения до сих пор игнорируется?

Подытоживая: разрушение Храма для меня – черная страница нашей истории, и причины ее необходимо искоренять: излучать поменьше негатива в отношении хотя бы соплеменников (а лучше всех людей вообще) и всячески поддерживать сильный, способный постоять за себя Израиль. А вот насчет голодовок, антисанитарии и прогулок в шлепках я как-то сильно сомневаюсь.

ПыСы: мнение автора может (и должно в рамках рубрики) не совпадать с вашим и с генеральной линией партии тоже. Надеюсь, вы не станете за это меня беспричинно ненавидеть!

Мудрость – «эффект червяка»

В последний год пребывания в Израиле свела меня судьба-злодейка с одним весьма незаурядного ума человеком. Звали его рав Элияhу Эссас и был он директором «русского» отделения ешивы «Ор Самеах». Каждую пятницу сразу после завтрака он устраивал нечто среднее между уроком традиций и политинформацией, на котором, порой, рассказывал весьма любопытные вещи. Одна из них запомнилась мне лучше всех. Ученые провели эксперимент с обычным дождевым червяком: в контейнере с землей прорыли узкий лаз, который в некоей точке разделялся надвое. Одно ответвление было шире, но в конце его размещались металлические пластины, на которые подавался несильный ток, второе же было уже, но без неприятных сюрпризов. Червяк помещался в начало лаза и полз до развилки. Далее, он выбирал ответвление, по которому продолжал двигаться, пока не упирался в стенку контейнера, после чего заботливая рука садюги-экспериментатора переносила его к началу лаза, и забег повторялся. Несчастное, обделенное разумом существо, разумеется, раз за разом лезло в более широкое ответвление, где и получало несмертельный, однако вполне ощутимый удар током. Лишь с 400-го захода червяк начал стабильно выбирать другое ответвление – узкое и неудобное. «Таким образом», - подытожил рав Эссас, – «мы получаем коэффицент червяка – одного из самых примитивных существ, к тому же в прямом смысле слова безмоглого. Показатель для умного человека должен быть не менее 200 червяков, для мудрого - 400».

Раввин Элияhу Эссас – человек, которому почти удалось вернуть меня в религию после разочарования от «Швут Ами» и «Махон Лев». Человек, который подтолкнул меня к преподаванию иврита. Оставаясь не религиозным, я испытываю огромное уважение к раву Эссасу, и очень во многом разделяю его взгляды.

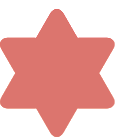

Учитель

2009 год

Наверное, никогда не смогу ассоциировать себя с этим словом. Ну, какой я, на хрен, учитель? Преподаватель-самоучка, не более того. Учитель - это магистр Йода: мудрый, остроумный и бесконечно добрый. Учитель – это Андрей Михайлович Наследов - учитель математики в школе «Мигдаль Ор». Вечно перепачканный мелом, периодически обдающий слюной сидящих на первых рядах – он был и навсегда останется для меня Учителем с большой буквы. Это на его уроки в параллельном классе я сбегал, заполучив у школьных раввинов разрешение учить «Кицур Шульхан Арух» вместо занятий физкультурой. Это на его дополнительные занятия я оставался после 8-часового учебного дня, причем, он мог с таким же успехом вести и физику - я влюбился бы даже в этот предмет. Обнаружив себя в один прекрасный день стоящим у доски в ульпане перед парой десятков пребывавших в полной прострации от моего «педагогического таланта» учеников, я ухватился за воспоминания об уроках Андрея Михайловича, как за спасательный круг, и принялся во всем ему подражать. Его манере объяснять материал и двигаться по классу, его любимому «па-а-алста»… только что мелом себя не обсыпал. И знаете, это помогло! Я перестал бояться учеников, стал раскованнее, у меня стало получаться держать класс, и все это благодаря ему – Андрею Михайловичу Наследову, благословенной памяти настоящему Учителю.

Андрей Михайлович Наследов – гениальный математик из «Мигдаль Ор»

Андрей Михайлович Наследов – гениальный математик из «Мигдаль Ор»

#меняневзяли

на курсы еврейской сакральной каллиграфии.

В моей семье почти все мужчины занимались оформительством: у деда были наборы плакатных перьев, он получал невероятной красоты элементы оформления - ленты, звезды и проч., потому что в своей партийной ячейке он отвечал за стенгазеты. Отец рисовал стенгазеты для своей работы. Страсть к выписыванию красивых, ровных буковок передалась и мне.

После окончания (если это можно так назвать) 11 класса я решил продолжить учиться в йешиве «Швут Ами», прежде всего из-за работавших при ней курсов еврейской сакральной каллиграфии, попасть на которые я очень хотел.

Мой друг, учившийся на этих курсах, дал мне кусочек пергамента, на котором я вывел пару слов и отнес его преподавателю. Тот был не против взять меня в ученики, но потребовал получить «добро» от руководства йешивы. И вот тут-то случился неожиданный облом, мне было предложено «поучиться пару лет, а может и жениться сначала, а потом мы вернемся к этой теме». Так я не стал переписчиком священных текстов.

О местах работы

Оказывается, их всего семь и было:

1) Летом 1993-го был мадрихом в летнем лагере школы «Мигдаль Ор». На заработанные 25 долларов купил джинсы.

2) Первый преподавательский опыт - в ешиве «Ор Самеах» более-менее знающие иврит ученики натаскивали по вечерам новичков. Ешива приплачивала за это пару сотен шекелей в месяц.

3) Через год после отъезда в Питер случайно набрел на ИКЦ, где и проработал 17 с лишним лет преподавателем, переводчиком, швецом, жнецом и на дуде игрецом.

Я тогда учился в ЛЭТИ, и у одной сокурсницы был день рождения. Мы толпой шли с Петроградки пешком до Гостиного двора - подарок искали. А ИКЦ-шка тогда была напротив Этнографического музея. Я наткнулся взглядом на знакомые буковки и заскочил на 5 минут кассету записать израильским музоном. Вышел через полчаса преподавателем иврита.

4) Школа 550, она же «Шорашим». Проработал три учебных года, вел иврит, играл царя на сцене, оформлял классы. За исключением нескольких моментов было офигенно.

5) Ешива «Томхей Тмимим» - угадайте, кем?

6) «Эктако» - правил им разговорник целое лето.

7) Еврейская Община «Маор» - уже 5 лет как полет нормальный, за что особое спасибо Алине Капелевич и раву Бенци Липскеру

Про иудаизм или туда и обратно

25 августа 2015 г.

Неумолимо приближающийся т. н. «средний возраст» - это такое особое время, когда тебя уже начинает тянуть на воспоминания, но ты все еще ходишь на работу, а не под себя. Поэтому вашего покорного слугу время от времени накрывает желанием перечитать письма, написанные из иешивы домой и бережно хранившиеся матерью до последних дней или удариться в воспоминания с кем-то, кто оказался с тобой в одно время на том же месте.

И вот буквально на днях я увидел в соцсети пост одного очень уважаемого мной человека, который я ждал лет двадцать, не меньше. Это касается периода моей жизни, когда я пытался найти свое место среди «харедим» - ультраортодоксальных, как их сейчас называют, евреев. Одна из причин, побудивших меня отказаться от этих попыток, и оказалась случайно темой того самого поста.

Кем я только ни хотел стать в детстве: и мультипликатором, и программистом, и химиком, и сам уже не помню, кем еще. Но в начале 90-х моя жизнь совершила крутой поворот, и я ударился в религию. В бога я верил и раньше, какое-то время даже подумывал креститься, поскольку про свою, еврейскую религию я знал чуть менее, чем ничего. Шутка ли, впервые увидев талит катан, я на полном серьезе решил, что это - особым образом засунутая за пояс плетка. Это казалась мне куда более логичным, чем шерстяное пончо с навязанными по углам кистями, которое носится под рубашкой.

Мой переезд в Израиль был полностью моей идеей, которую я отстаивал перед семьей с дикими скандалами в течении, наверное, полугода. И хотя мой поход в религию закончился эпическим провалом, я ни секунды не жалею о том, что сделал. Другое дело, что идея посвятить все время без остатка изучению Торы, переложив заботы о пропитании на плечи гипотетической супруги, казалась мне чересчур категоричной. Нет, я был готов променять мечту о карьере программиста на что-нибудь более традиционное. В те годы ремесло «сойфера» - переписчика священных текстов, казалось мне наиболее приемлемым решением. Я ведь выходец из семьи, где большая часть мужчин периодически что-то рисовала и оформляла. Я почти договорился о приеме на курс с ведущим его раввином, но руководство иешивы было непреклонным: еще как минимум два года простым учеником, а там - может быть. Учитывая возраст, с которого мои приятели приступали к выбору невесты, это фактически означало, что под хупу я с большой вероятностью пойду, не обладая даже зачаточными навыками, способными прокормить мою будущую семью. Надо ли говорить, что меня такая перспектива совсем не радовала.

Да, такую жизнь избрали себе многие из моих преподавателей, в том числе и те, кто приехал в Израиль из бывшего СССР. Но у последних, по крайней мере, был выбор. Они могли вспомнить профессии, которые получили в советском институте и попытаться конвертировать свои знания в новые шекели. Мы же – поколение учеников иешив середины 90-х, были такого выбора начисто лишены. Некоторым из нас удалось устроиться раввинами и преподавателями, но большинству светило пребывание в самых низах религиозного общества без каких-либо перспектив подняться. Популярная харедимная шутка описывает наше положение достаточно точно: «Существует высказывание мудрецов: ‘К ступени, на которой стоят вернувшиеся к вере, не приближаются даже прозелиты’. А знаете, почему? Там дурно пахнет.»

Сегодня большая часть моих соучеников – люди совершенно светские. Некоторым из них явно неприятны воспоминания о тех временах, когда они носили шляпы, истово молились и размахивали руками, увлеченно изучая очередную «сугью» в Талмуде. И я с трудом могу поверить, что они вот так, внезапно, в один момент забросили религию. Я уверен, что в их головах, как и в моей, шла долгая борьба религиозного «я» со светским. На деле, в моей голове она идет и сейчас, спустя уже почти 20 лет. Иначе что мешает мне заказывать пиццу с пепперони в Йом Киппур, так же, как за день до или после него. И я более чем уверен, что перспектива занять почетную ароматную ступень «бааль тшува» - вернувшегося к вере, не стала единственной причиной, по которой они оставили религиозный образ жизни. Но для каждого из нас в этом сражении был первый выстрел, и этот был моим.

Пост Ильи Минского. Меньше полугода назад

Пост Ильи Минского. Меньше полугода назад

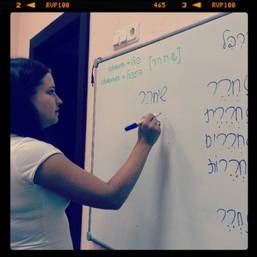

Дополнение. Ученики на уроках Ильи. Подборка фото

Все материалы для этой публикации бережно собрала и подготовила Хая Двора Шарон.

РЕКОМЕНДУЕМ

АНОНСЫ

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ

190121, Россия, Санкт-Петербург,

Лермонтовский проспект, 2